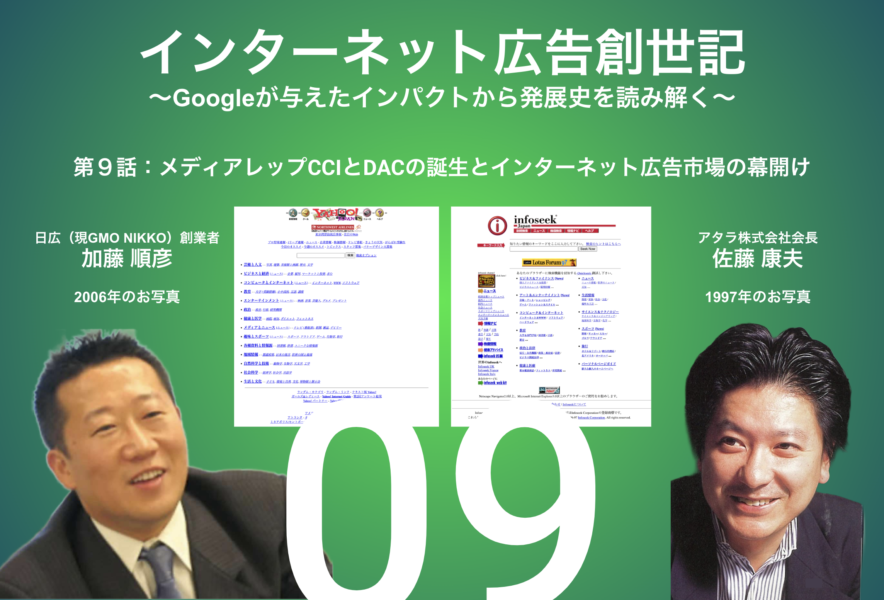

杓谷技研というマーケティング支援会社の代表を務めております杓谷 匠(しゃくや たくみ)と申します。この記事では、アタラ株式会社会長の佐藤康夫さんのご協力のもと、2024年9月5日(木)に連載を開始した「インターネット広告創世記 ~Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く〜」の第9話をお届けします。なお、本連載は、株式会社インプレスが運営するWeb担当者Forumでも同時に公開しています。

前回の記事はこちらです。

杓谷:当時の集英社の『MORE』や、設立して数年のインプレスが発行する『iNTERNET magazine』を見ると、広告が30〜40%くらいを占めていてとても分厚いですね。広告を計画通りに出稿する難しさを佐藤さん、加藤さんそれぞれの視点から語っていただきました。

佐藤:1996年、大手総合広告代理店が主導となって、インターネット広告を専門に取り扱う「メディアレップ」が2社設立されました。もう1社は、デジタルガレージの呼び掛けに応じる形で、博報堂を中心に、旭通信社などの大手総合代理店とデジタルガレージが設立した「デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム」です。

加藤:僕はこの2社が設立された当時のことをよく覚えています。

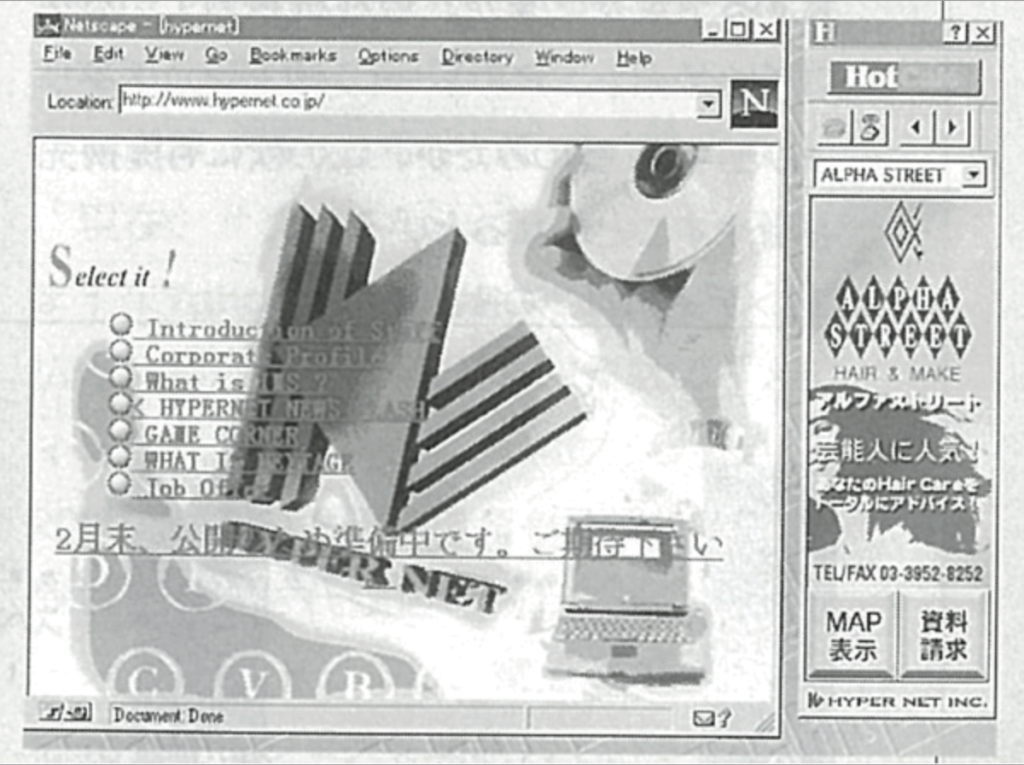

インターネット広告が関わる最初のサービス「ハイパーネット」

加藤:日本で一番最初にインターネット広告が関わったサービスは、おそらく「ハイパーネット」システムだと思います。板倉雄一郎さん、夏野剛さん(現KADOKAWA代表取締役)が始めたサービスで、ユーザーが独自のソフト「Hot Cafe」を通じて広告を受信することで、無料もしくは低価格でインターネットを利用できるというものです。

ハイパーネットでインターネットに接続すると、右側に縦長の「Hot Cafe」というブラウザが立ち上がり、広告が表示される。この収益でユーザーはインターネットを無料で利用することができた。出典:1996年11月号の『iNTERNET magazine』 (筆者所蔵)

加藤:当時、アスキー(ASCII)のほとんどの雑誌にはインターネット接続ソフトが入ったCD-ROMが付いていました。1996年以降、ハイパーネットはそれらのCD-ROMにネット接続ができるソフトウェア『アスキーインターネットフリーウェイ』(Hot Cafe同梱)をバンドルしていました。

ハイパーネットが広告の営業を始めると、当時インターネットに力を入れていた日広と、電通のインターネットビジネス局が手を挙げました。それが1996年の2月のことです。その年の春には全力で営業していたことをよく覚えています。

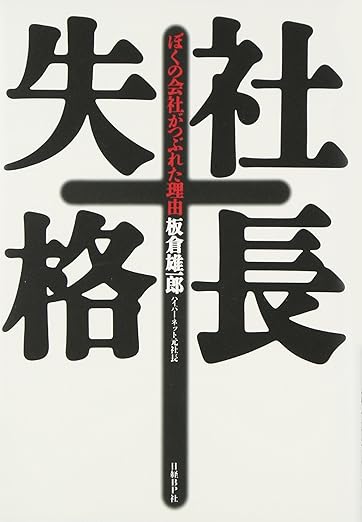

杓谷:ハイパーネットの創業者である板倉雄一郎さんの著書『社長失格 僕の会社がつぶれた理由』には、下記のような一節がありました。

九六年度のインターネット広告市場レポートを発表した電通からの非公式の情報では、この年およそ十六億円だった同市場のシェアナンバーワンは、なんとハイパーネットシステムだったのである。――『社長失格 僕の会社がつぶれた理由』(著者:板倉雄一郎 出版社:日経BP社)

Yahoo! JAPAN、ハイパーネットともに当時の売上は公開されていないため、真偽のほどはわかりません。ただ、この時点でインターネット広告市場において、ハイパーネットの存在が大きかったことは確かだと言えますね。

『社長失格 僕の会社がつぶれた理由』(日経BP社)出典:Amazon

広告枠ではなく「人」をターゲティングする手法が既に存在

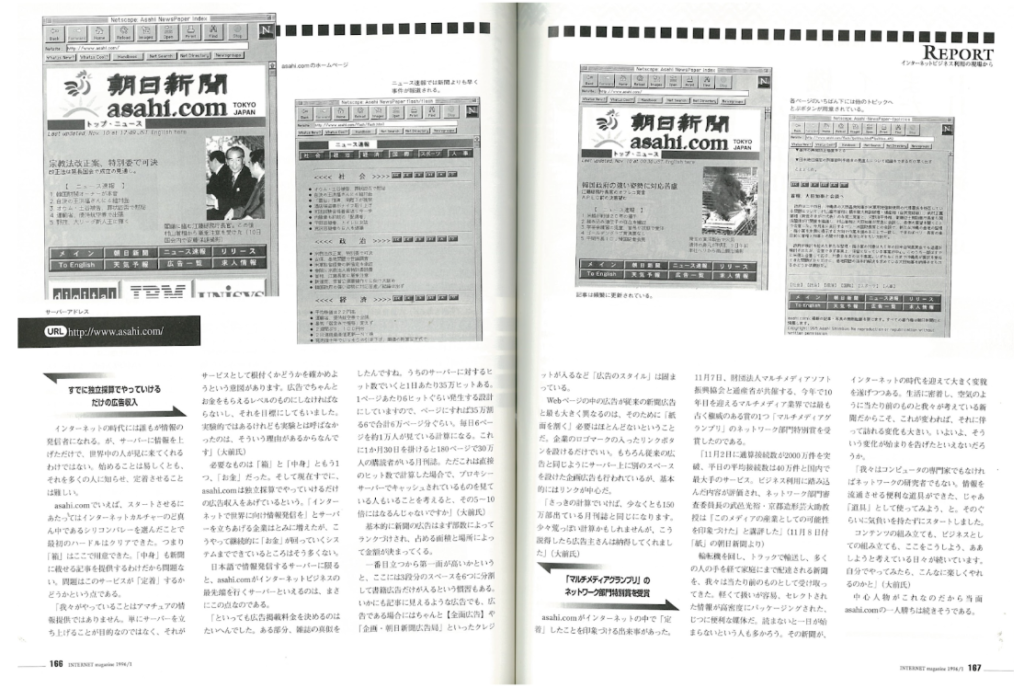

加藤:「Hot Cafe」のソフトで画期的だったのは、ユーザーを選んで広告を配信できるという点でした。ウェブサイトの中の特定の広告枠に広告を出すのではなく、サーバー側で「asahi.com」「千里眼」「富ヶ谷」などのサイトを見ていたということを把握し、その閲覧履歴に応じて広告を表示することができました。

1996年1月号の『iNTERNET MAGAZINE』に掲載された朝日新聞社の「asahi.com」(筆者所蔵)

杓谷:今で言うオーディエンスターゲティング(ユーザーの行動履歴に応じて広告を配信する仕組み)に近い配信手法が、この時代に既に存在していたわけですね。

加藤:その通りです。すでにターゲティングの発想があって、これはすごいと思いました。1ページビュー当たりの料金が、単純な「広告の販売価格÷ページビュー」の割り算じゃないところが特に面白いなと思いましたね。

どうしてこういう広告商品を作ったのかと聞くと、「米国のYahoo!を真似した」とのことでした。当時は「ゼネラルリーチ」と呼ばれる、誰に対しても同じ広告を見せるという方法が一般的でしたが、ハイパーネットではアメリカの広告手法をすでに研究していたんですね。「なるほど、アメリカは進んでるな」と思いました。

1996年1月、ヤフー株式会社が創業し、4月にサービス開始

加藤:Windows 95が発売されたのが1995年の11月で、翌年1996年の1月5日には、ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)ができました。当時、ソフトバンクは水天宮駅前のIBM箱崎ビル(現MSH日本橋箱崎ビル)に本社があり、パソコンの専門雑誌をたくさん出版していたので、僕はその広告枠を仕入れに毎月通っていました。

1996年4月、ソフトバンクのオフィスに行くと、「加藤さん、アメリカにYahoo!というサービスがあるのをご存じですか?」と担当者に聞かれました。「『千里眼』みたいな検索エンジンでしょ?」と返すと、「はい、千里眼と同じで、ディレクトリ型でいろんなサイトを紹介している辞書型の検索サイトです」と。「千里眼」は当時早稲田大学が開発していた検索エンジンですね。

1997年5月の「千里眼」。早稲田大学の学生個人が開発(出典:Internet Archive)

加藤:詳しく聞いてみると、「Yahoo!はジェリー・ヤンという学生がやっている会社で、ソフトバンクが100億円を出資して筆頭株主になったんです」とのことでした。「何それ? いつ?」と尋ねると、「1995年の秋に2億円出資して5%の株式を取得していたんですが、4月に追加で100億出資して、37%の株式を取得して筆頭株主になったんです」と返されました。投資金額の大きさと株価の成長の速さに驚愕しましたね。さらに、「日本法人はソフトバンクがやるという約束をして、出資比率はソフトバンクが60%(出資額1.2億円)に対し、米Yahooが40%(出資額0.8億円)です」と言うので、もっと驚きました。こういった経緯で、僕はYahoo! JAPANの創業を知りました。

IBM箱崎ビルのエスカレーターを上がったところに小さく間仕切りがあり、そこがヤフー株式会社のオフィスでした。当初、社員は3名だけ。社長は当時ソフトバンクの社長室長だった井上雅博さんで、1号社員は後にグーグル日本法人の代表を務めることになる有馬誠さんでした。

佐藤:1996年の4月、Yahoo! JAPANがサービスを開始しました。旭通信社にも有馬さんが営業に来たのを覚えています。

サービス開始当初のYahoo! JAPANのトップページ。ロゴの下の部分のトヨタ自動車の画像が広告枠 出典:1996年11月号の『iNTERNET magazine』 (筆者所蔵)

1996年6月、株式会社サイバー・コミュニケーションズ設立

加藤:Yahoo! JAPANがサービスを開始する1ヶ月前、ソフトバンクの孫正義さんと電通社長の成田豊さんが会談したと言われています。

のちに複数の関係者から漏れた情報によると、電通がYahoo! JAPANの広告枠をテレビや新聞のように全部買い取る提案をしたところ、孫さんが断ったそうです。なぜなら、インベントリ(広告枠の在庫)が予測できないから。広告枠の数があらかじめ特定できるテレビや新聞などのメディアと違い、インターネット広告の表示回数は基本的にページビューによって決まります。過去のページビューはきちんとわかりますが、1週間後のページビューを正確に予測することは難しいため、物理的に広告枠をすべて事前に買い切ることはできない、と。その代わりに、Yahoo! JAPANの広告の販売会社を、ソフトバンクが49%、電通が51%の出資比率で合弁会社として設立することになったそうです。

Yahoo! JAPANがサービス開始をした4月頃にこの話を聞いたのですが、その会社ができるのが6月だと聞いて、「随分早いな」と思いました。オフィスは箱崎ビルのソフトバンクの中、つまりヤフーのオフィスの隣にできるとのことでした。こうして設立されたのが、株式会社サイバー・コミュニケーションズ(以下CCI)です。電通第17営業局の番匠博隆さんが代表取締役に就任し、新聞局から藤田明久さんが常勤取締役として出向されていました。電通の新聞局は代々社長が出る部署だったので、力の入れ具合は相当なものだったと思います。

杓谷:テレビ局やラジオ局は新聞社の資本で発展していったという歴史的な経緯があるので、電通においても新聞局の影響力が強かったと思われます。また、毎年電通が発表する調査レポート「日本の広告費」では、このCCIの成立をもって、日本のインターネット広告市場の始まりと位置付けていますね。当時のソフトバンクのプレスリリースはこちらです。

プレスリリース:電通とソフトバンク、新会社「サイバー・コミュニケーションズ」を設立日本初のインターネット広告専門の広告会社

加藤:CCIの第1回メディア説明会に僕は参加したんですが、「とにかく買います、とりあえずある枠全部買います」と言ったら怒られて(笑)。ちなみに、1996年の年末にCCIの第1回セールスパートナー大賞という賞があったんですけど、僕はその大賞を取りました。一番最初のCCIの代理店アワードは日広が取ったんです。

1996年夏、デジタルガレージから入社の打診を受けて

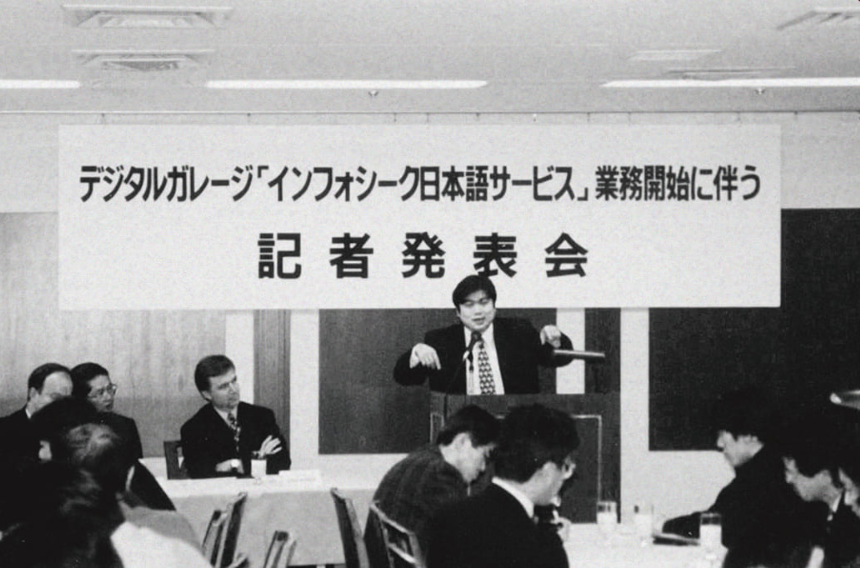

佐藤:第6話で触れた通り、僕は1995年の後半頃からデジタルガレージに本格的に出入りするようになりました。デジタルガレージはソフトバンクよりも早くYahoo!を日本に持ってくる話を進めていたのですが、孫正義氏に土壇場で持っていかれてしまい、その代わりに当時としては先進的なロボット型検索エンジン「Infoseek」を日本に導入しようとしていました。僕もよくその構想を聞かせてもらっていましたね。そして1996年10月、デジタルガレージは米インフォシーク社と業務提携をし、日本での事業を開始しました。

左:1997年4月のInfoseek Japanのトップページ(出典:Internet Archive)

右:Infoseek Japan サービス開始の記者会見の様子(出典:デジタルガレージ公式サイト)

佐藤:1996年の夏頃、当時東銀座にあった旭通信社オフィスの近くで、デジタルガレージ代表の林さん、日銀出身のCFOの中村さんの3名で昼食をとりました。その際に、「デジタルガレージに正式に入社してくれないか」と打診されました。

とはいえ、当時はまだ世の中的に、インターネットについて知っている人が少ない時期です。伸び盛りの東証一部上場企業を辞めてまで取り組む価値があるのだろうか、と悩みました。当時38歳で若くもなく、転職が初めてだったこともあり、かなり迷いましたね。

第7話で紹介したメディアプランニングの仕事にも面白みを感じていたので、このまま旭通信社に残ってその道を究めたい気持ちもありました。その一方、もっと若い年齢でエキスパートになっている人も多く、出遅れ感があるな、とも感じていました。

デジタルガレージでは、日銀を辞めて新聞にも取り上げられた中村さんが「上場するぞ」と息巻いていました。当時としては異例中の異例の転職ですね。そして、伊藤穰一がインターネットの未来について熱く語っており、エコシスのバイリンガルの若き外国人エンジニアは目を輝かせながら働いている。それがとてもまぶしく見えて、熟慮の結果、僕はデジタルガレージに入社することを決意しました。

デジタルガレージ共同創業者の林郁氏(右)と伊藤穰一氏(左)(出典:デジタルガレージ公式サイト ※サンフランシスコのインキュベーションセンター「DG717」に、設立当時を記念した壁面を設置した際のもの。)

1996年10月、デジタルガレージに正式に入社

佐藤:デジタルガレージからの入社の打診には、前述のCCIの設立も大きく影響していたと思います。

博報堂や旭通信社など、電通以外の広告代理店からすると、ソフトバンクと電通が組んで広告枠を全部押さえられてしまったら、インターネットの入口が独占されてしまうという危機感がありました。そこで、Yahoo! JAPANの対抗馬である「Infoseek」を擁するデジタルガレージや、自社コンテンツのマルチチャネル化を推進していた徳間書店を加え、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(以下DAC)を設立。CCIに対抗しようという動きが進められました。

僕がデジタルガレージから入社を打診されたのは、Infoseekのサービスを日本で展開する上で、広告ビジネスとインターネットの両方がわかる人が欲しかったからではないかと思います。

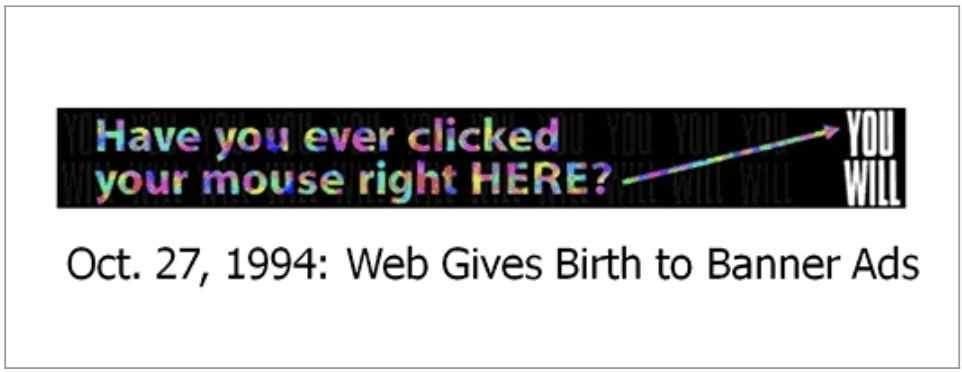

こうした経緯で、僕は1996年10月に正式にデジタルガレージに入社し、Infoseekの広告ビジネスを含む事業全般を担当することになりました。バナー広告(画像形式の広告。現在はディスプレイ広告と呼ぶことが一般的)は、米国の雑誌『WIRED』のウェブサイトに掲載されているのを見ていたので、どのようなものを作ればいいのかは想像がついていました。

杓谷:『WIRED』のウェブサイトに掲載されたものが、世界で最初のバナー広告と言われていますね。Web担当者Forumでもこちらの記事に掲載されています。

世界初のディスプレイ広告。「クリックしてみて」と書かれている(出典:http://thefirstbannerad.com/)

佐藤:とはいえ、検索エンジンの検索結果に表示される広告枠をどう売れば良いのかなんて、見当もつかない状況でした。「在庫管理はどうしてるのかな?」など、わからないことだらけでしたね。

1996年、ついにインターネット広告市場が始動

佐藤:こうして、1996年6月にCCI、12月にDACという2つのメディアレップが誕生し、インターネット広告市場が本格的に動き出しました。

CCI陣営の主要メディアは「Yahoo! JAPAN」で、DACが設立された頃にはすでに確固たる地位を確立していました。一方、DAC陣営が擁する「Infoseek Japan」は、ポータルサイトとしては後発ではあるものの、現在のGoogleに通じるようなロボット型の検索エンジンを開発しており、最先端の技術を持っていたことが強みでした。1998年に米Infoseekの100%子会社として株式会社インフォシークが設立されるのですが、この時点ではデジタルガレージのいち事業部という位置づけです。

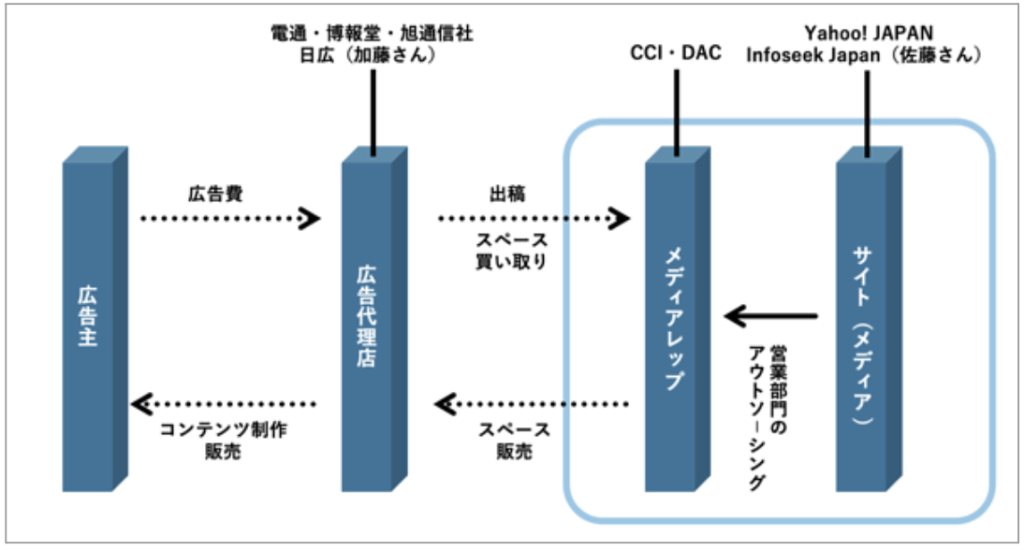

杓谷:CCIやDACのような、インターネット上の広告枠を専門に仲介販売をする会社を「メディアレップ」(Media Representativeの略)と呼びます。CCIとDACの概要をまとめると、以下の表のようになります。

| CCI | DAC | |

|---|---|---|

| 設立年月 | 1996年6月 | 1996年12月 |

| 主な広告代理店 | 電通 | 博報堂、旭通信社など、電通以外の大手総合広告代理店 |

| 主要メディア | Yahoo! JAPAN | Infoseek Japan |

| メディアの経営主体 | ソフトバンク | デジタルガレージ |

杓谷:下の図は、インターネット広告が売買される際のメディアレップの立ち位置を図解したものです。佐藤さんのInfoseek Japanは一番右側の「サイト(メディア)」にあたり、加藤さんの日広は真ん中の「広告代理店」に属しています。

メディアレップの役割 出典:インターネットマガジン1996年11月号―INTERNET magazine No.22をもとに筆者作成

第10話に続きます。