杓谷技研というマーケティング支援会社の代表を務めております杓谷 匠(しゃくや たくみ)と申します。この記事では、アタラ株式会社会長の佐藤康夫さんのご協力のもと、2024年9月5日(木)に連載を開始した「インターネット広告創世記 ~Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く〜」の第9話をお届けします。なお、本連載は、株式会社インプレスが運営するWeb担当者Forumでも同時に公開しています。

前回の記事はこちらです。

杓谷:1996年6月に株式会社サイバー・コミュニケーションズ(以下CCI)、12月にデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(以下DAC)が設立され、インターネット広告市場が本格的に誕生しました。佐藤さんは、DAC陣営の中核メディアInfoseek Japanのビジネスを統括する立場として、インターネット広告市場の誕生に立ち会いました。

佐藤:メディアレップの仕事内容についてはイメージがつきにくいと思うので、初期のCCIに在籍していた角明洋くんに解説してもらうと理解が進むと思います。角くんは、2007年にCCIからGoogleに転職し、僕のチームで初期のYouTubeの広告営業にも携わってもらいました。

角:1999年の6月に株式会社サイバー・コミュニケーションズに入社しました。当時のCCIは設立して3年が経った頃だったのですが、僕の社員番号は15番でした。電通とソフトバンクからそれぞれ出向していた方もいましたので、派遣社員の方も含めると合計で30番目くらいだったと思います。

メディアレップは「メディアの代理人」

角:CCIに入社する前に新卒で在籍していた商社では、僕はCAD営業部に所属していました。パソコンで図面を設計するCAD(Computer Aided Designの略)のソフトウェアと、その操作のコンサルティングみたいな営業をやってました。多分名前が角(かど)だったからCAD(キャド)営業部に配属されたんだと思います(笑)。ある夜、見積もりをWindows 3.1のDOSシステムでやっていたのですが、たまたまYahoo! JAPANのバナー広告を見て「これ絶対伸びる! これだ!」と思ってYahoo! JAPANとCCIとDACに履歴書を送ったんです。検討した結果、CCIならYahoo! JAPANだけではなく、他メディアに関する知識や経験も得られると思ってCCIへの入社を決めました。

僕がCADの営業部で担当していたのは主に建設業界のお客様だったのですが、ちょうど景気が悪くなっていた頃だったので余計にインターネット業界の未来が輝いて見えましたね。実際、入社当時のCCIの売り上げ規模は月間3億円ぐらいだったと思うのですが、すぐに5億、6億、7億、8億円と成長していきました。上場前だったということもあって、その都度全社員に5万、6万、7万、8万円と毎月売上目標達成のボーナスが支給されました。「何てバブルなんだ!」と思いました。ちなみに振り込みではなく当初は封筒での現金支給で、その夜は飲みに行っていたと思います(笑)。

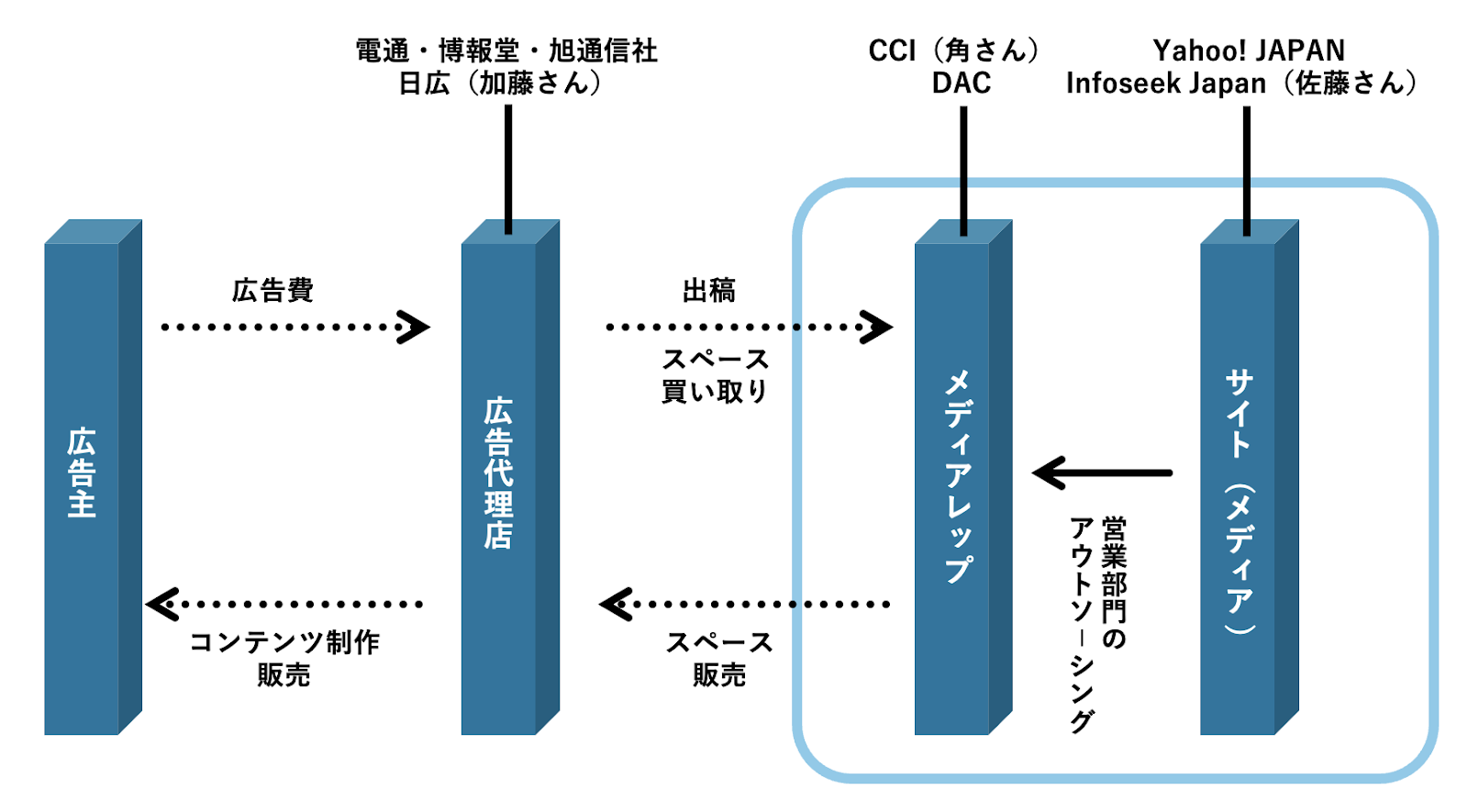

メディアレップは英語では「Media representative」。日本語で言うと「メディアの代理人」です。この場合のメディアはYahoo! JAPANやInfoseek Japanなどのウェブサイトのことを指します。大手総合代理店にはインターネットのことに詳しい人がこの時代には少なかったんです。また、今でこそメディア側も広告営業の専任部署が作れるようになりましたが、当時のメディアは売上規模も小さくまだ難しかったんですね。メディア側からしてみれば、その販売を代行してパッケージにして売ってくれるメディアレップの存在意義は大きかったと思います。

トップページの「バナー広告」がメディアレップの主力商品に

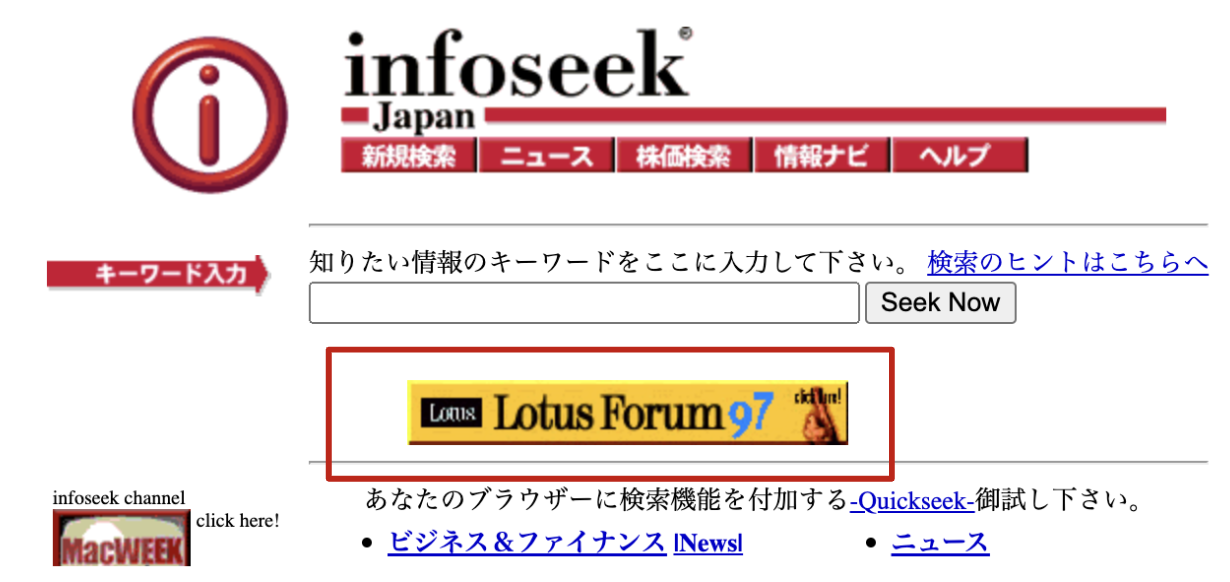

佐藤:Yahoo! JAPAN、Infoseek Japanともに、最も多くトラフィックが集まるページがトップページだったので、トップページに設置された「バナー広告」がメディアレップの主力商品となりました。

1997年に掲載されたトップページのバナー広告

左:1997年1月に表示されたYahoo! JAPANのバナー広告 出典:Internet Archive

右:1997年4月に表示されたInfoseek Japanのバナー広告 出典:Internet Archive

佐藤:実は、本家の米国のYahoo!にはYahoo! JAPANのようなトップページのバナー広告はなかったんです。全体のページビューの10%以上がトップページだったことから、雑誌の表4(雑誌の表紙の反対面のことで、裏表紙にあたる)的な発想で日本独自に生まれたもので、あとから米国のYahoo!に逆輸入されたようです。

バナー広告は、広告枠によって1週間、1ヶ月といったように掲載期間が決められていて、広告が表示される回数を20万回、30万回といったように保証して販売していました。表示回数のことを広告用語で「インプレッション」と呼ぶため、このように掲載期間と表示回数を保証して販売する広告のことを「インプレッション保証型広告」と呼びます。万が一、広告が保証した表示回数に達しなかったら業界の慣習として3倍の表示回数を無償で与えたりなどしていました。

角:今のYahoo! JAPANのトップページのバナー広告は「ブランドパネル」通称「ブラパネ」という名称ですが、当初は「パイロットシート」という名称でした。1996年11月号の『iNTERNET magazine』によると、販売当初の価格は月額120万円、1週間10万円のメニューもあり、20万ページビューの表示回数保証の商品だったようです。僕がCCIに入社した1999年にはページビュー数も増えていたので、パイロットシートは1週間300万円で複数枠のローテーション商品になっていました。ブランドパネルの現在の価格が1,000万円単位であることに比べるとまだまだ価格は低いですが(下記リンクを参照)、当時最も価格が高い広告商品のひとつで、売れ筋のメニューでした。

参考:LINEヤフー for Business「ディスプレイ広告(予約型)のご利用料金」https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-ads/display-guarantee/price

角:この他には「ビジネスと経済」「コンピュータとインターネット」などのカテゴリページの上部にバナー広告を表示する「フィックスドカテゴリページ」(Fixed Category Page)があり、価格はページビューの少ないカテゴリーでは1週間12万円~とかなり安価な商品でした。

加えて、検索結果の上部にバナー広告が表示される「サーチワード広告」という人気広告商品がありました。広告主は「自動車保険」「引っ越し」といったキーワードを指定して広告を掲載することができます。「サーチワード」の価格は、1万ページビュー以下の検索が少ないキーワードを3つ組み合わせて月12万円か、1万ページビュー以上のキーワードひとつで月12万円~、だったと思います。1万ページビュー以上あった「結婚」という検索語句は、ブライダル業界の広告主の取り合いなどかなり大変だった思い出があります。

佐藤:Yahoo! JAPANとInfoseek Japanのページビューはこの時点ですでに雲泥の差で、大きな溝をあけられてしまっていました。朝会社に行くと、すぐにページビューがどうなっているのかをチェックしてほっとしたり、がっかりしたりしていましたね。最初の年にデジタルガレージの同僚に送った年賀状で「目指せ、50万ページビュー」(1日あたり)と言っていたことを覚えています。

メディア部の仕事

角:CCIもDACも同じだったと思うのですが、当時のメディアレップには「メディア部」と

「営業部」の2つの部署がありました。「メディア部」は、Yahoo! JAPANをはじめとする様々なウェブサイトの広告枠を束ねて管理します。「営業部」は広告代理店向けに広告商品を販売します。下の図の中で僕は右から二番目の柱の「メディアレップ」に所属しているわけですが、右側を向いているのがメディア部で、左側を向いているのが営業部という関係性になります。

メディアレップの役割 出典:インターネットマガジン1996年11月号―INTERNET magazine No.22をもとに筆者作成

角:僕が最初に配属されたのはメディア部で、当時在籍していたのはわずか5名でした。Yahoo! JAPANをはじめとするメディアの担当者と折衝して広告枠を作ったり、広告枠を作る場所やサイズを提案したり、複数の広告枠のパッケージを作って営業部が売りやすいようにするのが主な仕事でした。Yahoo! JAPANの1号社員の有馬誠さんを含め担当と毎週定例会を開いて売り上げ状況や引き合いの状況、キャンペーンの企画などを行っていました。売り上げ状況が思わしくない時には有馬さんからの強い叱咤激励?をいただいたことは今となっては懐かしい思い出です。

僕はYahoo! JAPANの他に検索ポータル系では東芝の「フレッシュアイ」(FreshEYE)「NTTナビスペース」、新聞媒体では日経新聞や毎日新聞、スポーツ新聞系、雑誌媒体ではスターツ出版社やアシェット婦人画報などを担当していましたね。今思うとかなり多岐に渡っていますが、新しくCCIに広告を営業してほしいと問い合わせしてくるメディアもたくさんいたので、新規の対応も必要でした。本当に大変な毎日でしたが、幅広いメディアの方と一緒に仕事できたことは後の財産になりましたね。実際、のちの会社で同僚になる方もこのときの出会いが大きかったです。

杓谷:博報堂グループはCCIと同様にDACを設立していましたが、博報堂グループがCCIに広告を発注してくるってこともあったんですか?

角:ありました。なぜかというとYahoo! JAPANの広告枠を買えるのは当初はCCIからしか出来なかったからです。

佐藤:同様に、Infoseek Japanの広告枠もDACからしか買えませんでした。

営業部の仕事

角:翌年の2000年には「営業のほうが向いているんじゃないか」と言われ、メディア部から営業部に異動しました。メディア部に所属していた時に、営業部についていって広告代理店とのミーティングに同席して広告枠の企画を持っていくじゃないですか。そうすると、営業部の人より自分のほうが売り込んじゃうんです(笑)。「これ、今やっといたほうがいいんじゃないですか。」ってデータに基づいてプッシュすることがよくあったんですね。

営業部には電通グループ担当、博報堂グループ担当がいて、インターネット広告専業代理店を含むその他の広告代理店30社ぐらいを僕は担当していました。その30社の中にはサイバーエージェント、オプト、セプテーニ、アイレップと改名される前のアスパイアなど、今は名だたる大手インターネット専業代理店が含まれています。加藤さんがいらっしゃった日広も後に担当することになりました。

その一方で、看板広告で老舗の広告代理店などもその30社に含まれていたんです。ある日、その広告代理店からインターネット広告を初めて受注したから発注したいという連絡がきました。当時のバナーのサイズは60×468ピクセルが主流だったんですが、電話越しにそのサイズを伝えると、「今画面で見てんだけどそれってちなみに何センチ? ピクセルとかいいから何センチ×何センチで作って納品すればいいのか教えてよ。」なんて聞かれてしまいました。ピクセルはモニターのインチや画素数にも依るので、メートルとマイルの関係みたいにきれいに変換できる単位ではないんです。看板広告が主力商品の広告代理店ですからセンチで聞きたくなるのは当然かもしれませんが、そういう時代だったんです。ちなみに60×468ピクセルの画像ファイルの容量の上限って当時12キロバイトだったんです。すぐに容量オーバーしてしまいますよね。あと当時は、縦と横が逆のバナーもよく入稿されていましたね、どうみても広告枠に収まらない縦長のバナーを差し戻していました。

杓谷:現在Google広告に入稿できるディスプレイ広告用の画像ファイルの容量が最大150キロバイトなので10分の1以下ですね。当時のインターネットは電話回線で接続していたので大きな画像は読み込み速度に時間がかかるんで使えなかったんですね。

角:正直まったく手が足りなかったですね。月末になれば請求書も発行して送らなくてはいけなかったし、メディアに広告の発注もしないといけなかったりしたのでとにかく忙しかったです。インターネット専業系の広告代理店の方達は、メール以上にチャットで連絡が来ていました。当時はMSNメッセンジャーが主流で、夜中の2時半ぐらいにチャットが来て「明日の朝一提案なんだけど」って相談されて内心「無理、無理!」って思いました(笑)。でも、その広告代理店の担当者も、もういっぱいいっぱいなんです。CCIに連絡する必要があると気がついたのがもうその時間で、慌てて連絡してきたのは重々わかるんですけど、そんなの今言われてもみんな寝ていてどこにも確認できないよ、というカオスな状況でした。ただ、何とか提案して欲しいので、もちうる情報を集めて見積もりを出しました。

当時は深夜までオフィスの電気が点いていて、ほぼ全員が終電まで仕事をするというそんな時代でした。時にはカーテンの閉まるオフィスで昼と夜の感覚が麻痺してしまい、深夜0時に後輩をランチに行こうと誘ったこともあった気がします(笑)。

結果的にそうしたインターネット専業代理店の後押しもあって、僕は電通グループ、博報堂グループに匹敵し、個人では社内トップの売上になっていました。

日曜の夜0時に広告の掲載確認

角:広告の受注もかなりアナログな管理でした。広告代理店からの発注メールのタイムスタンプが0.01秒単位で一番早い人が買付できるというルールでした。だから発注主の広告代理店も受注側のCCIもほんとに〆切の時間にはパソコンの前で待ち構えていましたね。

あとは掲載確認もしなくてはいけません。Yahoo! JAPANのトップページのパイロットシートは月曜の0時スタートでした。掲載確認を自動で行うシステムなどなかったので、月曜の夜0時にウェブサイトの再読み込みのショートカットキーのF5を押しながら自分のクライアントが出るか待つんです。自分の担当の広告主の広告が表示されたらキーボードのプリントスクリーンボタンを押してキャプチャを撮ります。広告が出なかったらすぐYahoo! JAPANの担当者に夜中の12時半とかに連絡して「出てこないんですけど。」「確認します。」みたいなやりとりを、毎週日曜から明けての月曜に確認していましたね。こうした受注、掲載確認などシステム化されるのは2000年に入って数年経ってからだったと思います。

日本独自だったメディアレップ

杓谷:インターネット広告におけるメディアレップの存在は日本独自だったんでしょうか?

角:独自だったと思います。少し時代が先の話になってしまいますが、メディアレップの存在を理解してもらう上で一番苦労したのが、2007年にGoogleに入ってYouTubeの広告営業を担当した時ですね。Googleの米国本社の上長に、CCIやDACなどのメディアレップに何でこんなエクストラなマージンを払う必要があるのかを説明するプレゼンを数えられないぐらいしました。その時々では納得してもらえるんだけど、また「何で?」ってメールが来るんです(苦笑)。

「今のYouTubeの営業体制(販売開始時の専属営業担当は僕を含めてふたりだけ)だと広告主や広告代理店からの問い合わせに対応できる人数が足りない。マージンをメディアレップに払って営業を任せてなおかつ広告代理店に売ってくれて売上あがるんだったら、コストって安いものだと思うけど? それを広告費の手数料って思うから高いんであって、人件費だと思って考えたら人を雇うよりは安くすむし効率的だよね?」と言うと「確かにそうだな、分かったよ。」って言うんだけど、また翌週に「Hi, Kado、このメディアレップのマージンは何?」ってメールが来るんです。もうコントみたいになってました(笑)。

第11話に続きます。