杓谷技研というマーケティング支援会社の代表を務めております杓谷 匠(しゃくや たくみ)と申します。この記事では、アタラ株式会社会長の佐藤康夫さんのご協力のもと、2024年9月5日(木)に連載を開始した「インターネット広告創世記 ~Googleが与えたインパクトから発展史を読み解く〜」の第13話をお届けします。なお、本連載は、株式会社インプレスが運営するWeb担当者Forumでも同時に公開しています。

前回の記事はこちらです。

杓谷:メディアレップが販売するバナー広告は表示回数をベースにした課金形式でしたが、「今日の特集サイト」や「バリュークリック」「サイバークリック」などのクリック保証型広告が登場し、メディアレップの管掌外のところでサイバーエージェントや加藤さんの日広を筆頭にインターネット広告市場が盛り上がってきましたね。

佐藤:1998年頃になると、アメリカでも日本でもインターネット・バブルが本格化し、潤沢な資金を利用して海外のポータルサイトが日本市場に参入してきました。新たなメディアが登場することで、インターネット広告市場も大きく成長していきました。

加藤:この頃になると、インターネット広告に携わるプレーヤーの数も増えてきて、インターネット広告の商品メニューも多様化していきました。日本では「ネットエイジ」を中心に、インターネットで起業する人達が増えていき、後に「ビットバレー」と呼ばれる動きに発展していきました。

多様化するインターネット広告の商品ラインナップ

加藤:1998年になった頃のインターネット広告市場は、Yahoo! JapanやInfoseek Japanなどのポータルサイトの広告枠に加え、「読売新聞オンライン」や「asahi.com」(現「朝日新聞デジタル」)などのニュースサイト、「ベクター」「窓の杜」などのソフトウェアダウンロードサイトなどの広告枠が人気でした。第12話で紹介したように、インターネット専業広告代理店を中心に「バリュークリック」や「サイバークリック」などのクリック保証型広告が登場し、商品が多様化していったのですが、これらに匹敵する売上規模があったのは実はメール広告でした。

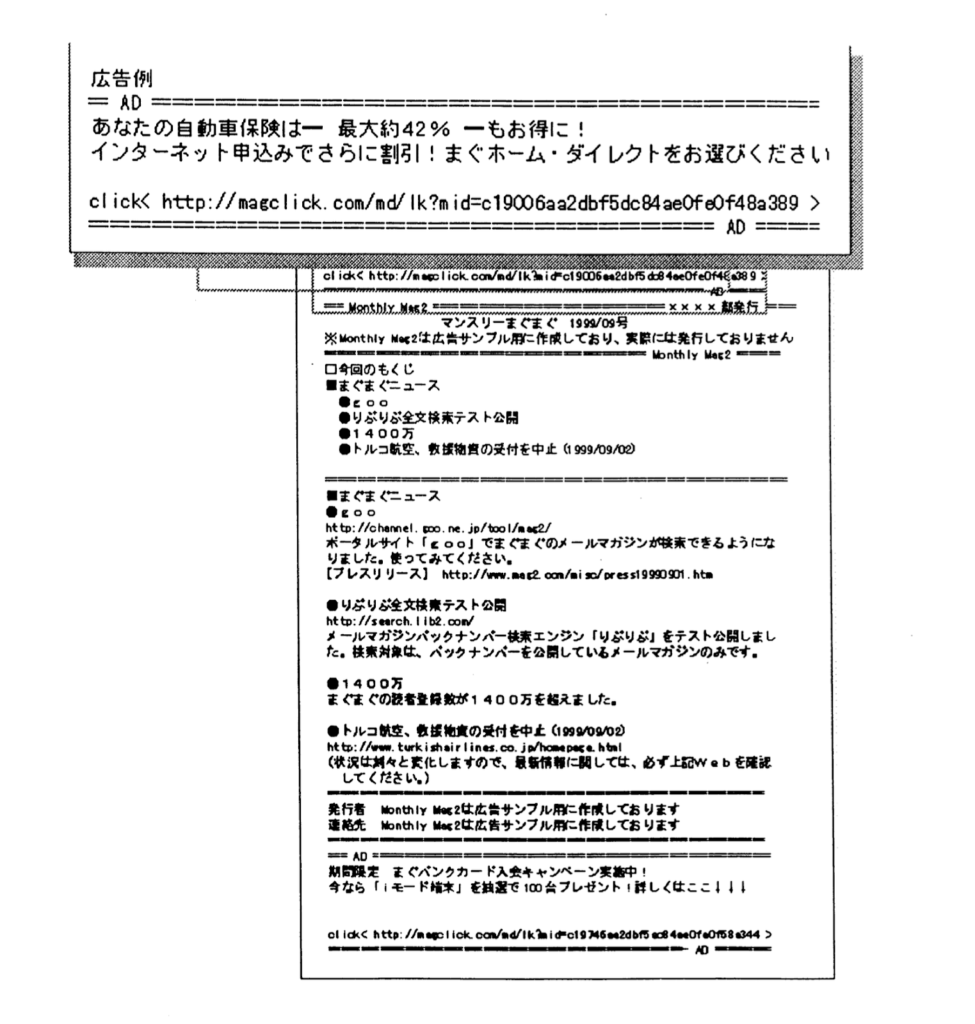

エルゴブレインズが運営する「DEMail」が最大手だったオプトインメール(ユーザー登録型の1社スポンサーのダイレクトメール)と、メルマガ配信の「まぐまぐ」が発行する「ウィークリーまぐまぐ」(配信メルマガの紹介媒体)が2大媒体で、飛ぶように売れる=効果があるので、CCIもDACも次第に注力していきましたね。

「まぐまぐ」に掲載されるメール広告のサンプル(出典:2000年まぐクリック営業資料 加藤さん所蔵)

加藤:サイバーエージェント、オプト、セプテーニのインターネット専業広告代理店3社が消費者ローンやクレジットカードの比較サイト、引っ越しや中古買取の見積もり一括サイトなどの自社メディア事業に傾注しだしたのも1998〜1999年が始まりでした。

佐藤:広告業界の商習慣としては、広告代理店が自らメディアを運営するというのはご法度だったと思います。そういう意味でも既存の大手総合広告代理店やメディアレップはメディア事業には手を出しにくかったんですね。

加藤:インターネット広告を始める前から雑誌広告を販売していた日広は商習慣を理解していたので、自社媒体を運営しない「広告購買代理店」として一線を画しました。インターネットサービスを運営している広告主にとっては他の3社は競合になる可能性があるので、逆に後発のニュース、情報仲介サイトの得意先が続々増えました。3社は上場というミッションがあったのですが、僕は上場を目指していなかったことも影響したかもしれません。

こうした背景もあって、日広は商社などの大手企業が次々とポータルサイト事業に参入してくるインターネット・バブルの波にうまく乗れたんです。

アメリカのインターネット・バブルの波が日本にも押し寄せて

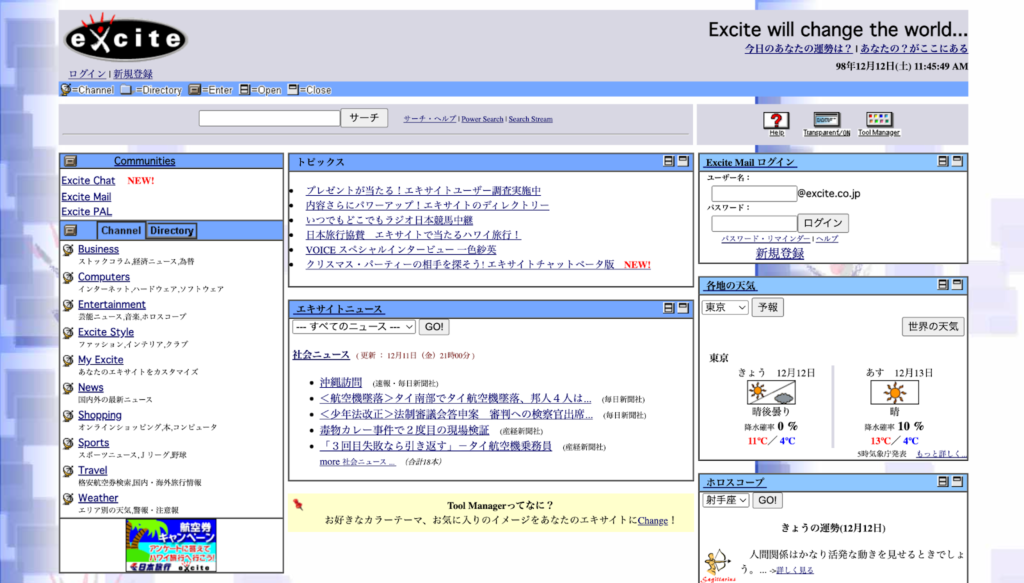

佐藤:初期のInfoseekはとにかく利益を出すのがとても大変だったのですが、米国ではインターネット・バブルが到来し、Infoseekと同じくロボット型の検索エンジンを開発していた「エキサイト」や「ライコス」といったポータルサイトが日本法人を作り、日本市場に参入してきました。本国からの潤沢な資金があったため、従業員も最初から数十人規模と大きく、テレビCMで大々的にプロモーションを行ったりしたんです。「エキサイト」は伊藤忠商事が出資し、「ライコス」は住友商事が出資するなど、米国のインターネット・バブルの波に乗じて大手総合商社がインターネット事業に参入してきたんですね。

1998年12月12日の「エキサイト」

(出典:Internet Archive )

佐藤:「ライコス」が面白かったのは、ウェブサイトのデザインがYahoo! JAPANとまったく同じだったんです。まるで、Yahoo! JAPANのウェブサイトのロゴだけがライコスになっているといった感じで、それくらい徹底していました。テレビCMには当時女子高生に大人気だった浜崎あゆみを起用し、黒いラブラドールレトリバーの「ライコス犬」というキャラクターがいたことも特徴的でした。

1999年5月のYahoo! JAPAN(出典:Internet Archive )

佐藤:こうした米国のインターネット・バブルの流れの中で、本連載にも後ほど登場する杉原剛氏(Overtureの日本法人初期メンバーでアタラ株式会社の代表取締役)と出会いました。

当時彼はインテルに在籍していたのですが、Infoseekのオフィスに営業に来て、ウェブサイト上に3Dコンテンツを置いてくれたらインセンティブとして報酬を支払うというマーケ

ティングプログラムを提案してきました。ウェブサイトを表示する際に、3Dコンテンツのようなリッチなコンテンツがあると、コンピューターに負荷がかかって表示速度が遅くなり、もっと処理速度の早いCPUが搭載されたPCが欲しくなって結果的に新しいインテルのCPUの売上が増えるだろうという目論見でした。

利益を上げることに腐心していたInfoseekにとって良い話だったので、第4話、第6話に登場した氏家さんに「サチオくん」という3DロボットのCGを作ってもらって、キーワード検索を普及啓蒙する目的で「今週の検索ランキング〜!」なんて言わせて発表していました(笑)インターネットへの注目が米国を中心に高まり、日本にまで投資が拡大した一例ですね。

Infoseek Japan のフッターに掲載されている「サチオくん」

出典:INTERNET Watch「infoseek JAPANが11月24日リニューアル」(1998年11月10日付)

ディズニーによるInfoseek本社の買収

佐藤:こうした世界的な金融の動きの中で、1999年6月にデジタルガレージの事業部として運営していたInfoseek Japanを、米国のInfoseek本社がチームごと買収する形で「株式会社インフォシーク」として生まれ変わることになりました。その流れで、デジタルガレージのCFOを務めていた日銀出身の中村さんが「株式会社インフォシーク」の社長に就任し、伊藤穰一が会長に就任しました。この動きの背景には、米国におけるメディア・コングロマリットがインターネットに本腰を入れ始めたことが影響していました。

米国では、Yahoo!、Infoseekなどのポータルサイトは、バナー広告が主な収益源だったため、ウェブサイト内の検索エンジンを使ってユーザーが外部のサイトに流出してしまうのはもったいないと考え始めていました。バナー広告の課金形式がインプレッション保証型だったので、表示回数(≒ページビュー)が収益に直結したからです。その結果、ユーザーをポータルサイト内にできるだけ抱え込もうという動きが出てきていて、ポータルサイト自体が色々なサービスやコンテンツを抱え込もうとしていきました。

実際、この少し後の2000年に、米国でパソコン通信の時代から存在感が大きかったAOLがタイム・ワーナーと合併することになりました。タイム・ワーナーは、映画、テレビ放送、ケーブルテレビ事業を抱えるメディア・コングロマリットで、タイム・ワーナーが保有する豊富なコンテンツを利用してユーザーを囲い込み、バナー広告等の収益を高めようというのが狙いでした。

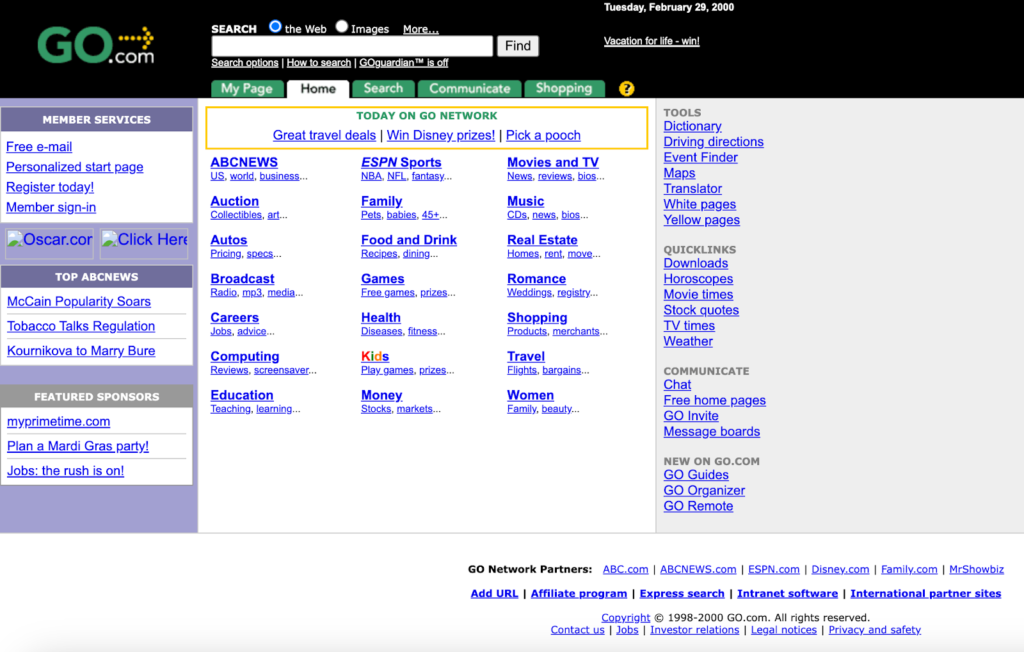

こうしたAOL、タイム・ワーナーの動きを横目で見ていたウォルト・ディズニー・グループ(以下ディズニー)が、米国のInfoseek本社を買収することになりました。ディズニーは、日本ではディズニーランドやアニメーション映画の制作として有名ですが、米国では三大民間放送ネットワークのひとつであるABCやESPNがその傘下にあり、企業としてはタイム・ワーナーに並ぶメディア・コングロマリットです。ディズニーが保有する圧倒的なコンテンツ資産とInfoseekの技術を組み合わせてインターネットの玄関を押さえ、AOLやタイム・ワーナーに対抗して行こうという考えだったと思います。

「株式会社インフォシーク」設立の5ヶ月後の1999年11月に、「株式会社インフォシーク」を含む米Infoseekはディズニーに買収され、米国のInfoseekを「Go.com」に改称しました。

2000年2月の「Go.com」。ディズニー傘下のABCニュースやESPNスポーツの文字が見える。

日本のインターネット・バブルの中心にいた「ネットエイジ」

加藤:こうした米国のインターネット・バブルの影響もあって、日本でも1998〜2000年にかけてインターネットで起業する界隈が盛り上がりました。日本中から学生やそれまでインターネットとは別の商売をしていた人たちが、東京に出てきて渋谷、六本木にマンションや雑居ビルを借りて雨後の筍のごとく会社を作りました。こうした若い人たちの活躍があって、インターネットサービスが劇的に普及していったんですね。その真ん中にいたのが「ネットエイジ」だったと思います。

「ネットエイジ」は、西川潔さんが興したビジネス・インキュベーターです。学生や起業家を集めてインターネットについて語る現代の松下村塾みたいなところで、それこそ今インターネットビジネスのメインストリームにいる人が数多く通ってたんですね。ネットエイジに行けば誰かに会える、みたいな感じで行くたびに新しい人と会えて面白かったです。往時のロールモデルは米国の「idealab」で、後に本連載にも登場する「GoTo.com」(のちのOverture)を輩出したインキュベーターとしても知られています。VCのゲームチェンジャーといわれた ビル・グロス氏が創業したidealabは今も健在ですが、最初にして最大の成功事例の一社であった Overtureはいまも同社サイトの事例1番に掲げられています。

のちにCCIの親会社となるカルタホールディングス社長の宇佐美進典さんや、笠原健治さん(現MIXI会長)、吉松徹郎さん(現アイスタイル会長)、田中弦さん(現Unipos会長)、のちにヤフー社長となる小澤隆生さんとも知り合いました。まだAmazonが日本にオフィスがなかった頃でしたが、Amazon Japanの初期メンバーだった西野伸一郎さんも初期のネットエイジの役員でした。今は富士山マガジンサービスの会長をされています。

何より西川潔さんが「サイバーエージェントやオプトに発注すると、ビジネスモデルを真似される可能性があるから気を付けたほうがいい。加藤は信用できる」って言ってくれていたんで、「加藤くん、また新しいネットサービスを始める人がいて紹介するから広告手配してあげて」といった感じで仕事がもらえたんです。

西川さんはどちらかというとお金じゃなくてアイディアや人を出す人で、こういうアイディアがアメリカにあるよ、とか。こういう人が渋谷界隈にいるから紹介するよ、とか。そういったアドバイスを積極的に行っていました。この流れが「ビットバレー」につながっていきました。

ビットバレーが盛り上がる中、インターキューが上場

杓谷:私達の世代にはあまり馴染みがない単語なので恥を忍んでお聞きしますが「ビットバレー」というのはいったい何ですか? 会社ですか?

加藤:違います。ムーブメントです。東京に出て行ってインターネット関連のサービスを提供する会社を起業するという一大ムーブメントがあったんです。前述のネットエイジの西川さんが提唱した「Bitter Valley構想」が発端で、渋谷を英語に直訳した「渋=bitter」「谷=valley」と、米国のIT産業の本拠地のシリコンバレーを掛けて「ビットバレー」という名前に定着していきました。渋谷をITの一大本拠地にしていこうという機運が高まったんですね。音楽でいうウッドストックみたいな。

1999年、ネットエイジを核にビットバレーに起業を目指す若者が押し寄せました。ビットバレーアソシエーションという交流会やメルマガの運営NPOがあったんですけど、牽引していたのが今に続くETIC宮城治男さんと、のちに独立系VCイーストベンチャーズを興す松山太河さんで、そのムーブメントを支援していたのがネットエイジの西川さんと、インターキュー(後のGMOインターネット)の熊谷正寿さんだったんです。

1999年の3月にのちに「ビットスタイル」と名付けられた交流会の第1回が開催されました。インターキューは1999年の8月に上場したのですが、まさにビットバレーがワーッて盛り上がってる最中に上場したんですね。下の画像はインターキュー上場時(1999年8月27日)の日経新聞の記事です。上場時に、現在としては異例の公募の5倍(!)の4,200円、時価総額にして1300億円という大化けを果たし、ビットバレーの寵児となりました。それをビットスタイルの参加者たちが脇で見てるんです。インターキューに続けというムードもすごくありましたね。

1999年9月8日付けの日本経済新聞に掲載されたインターキューの上場に関する記事(加藤さん所蔵)

加藤:会社があっても資本金や信用力がなければ電通も博報堂もなかなか取引口座を開かないので、ビットバレーの起業家たちに日広は重宝されました。それにインターキューのマーケティングは僕が深く関わっていたので、どうやればインターキューのように広く認知が取れるんだ、とたくさん訊かれましたね。

2000年2月に最後の「ビットスタイル」が六本木のディスコ「ベルファーレ」で開催されたのですが、孫正義さんが自家用機をチャーターして、ダボス会議が開かれていたスイスから駆けつけたという伝説の会でした。

第14話に続きます。